ताम्र-पाषाणिक काल (3500/4000ई.पू.)

जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औज़ारों का साथ-साथ प्रयोग किया, उस काल को 'ताम्र-पाषाणिक काल' कहते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औज़ारों में प्रयुक्त किया गया वह थी - 'तांबा'। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग क़रीब 5000 ई.पू. में किया गया। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण-पूर्वी भारत में हैं। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में स्थित 'बनास घाटी' के सूखे क्षेत्रों में 'अहाड़ा' एवं 'गिलुंड' नामक स्थानों की खुदाई की गयी। मालवा, एवं 'एरण' स्थानों पर भी खुदाई का कार्य सम्पन्न हुआ जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। खुदाई में मालवा से प्राप्त होने वाले 'मृद्भांड' ताम्रपाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृद्भांडों में सर्वात्तम माने गये हैं।लेकिन अधिकांशत: पाषाण उपकरणों का उपयोग हो रहा था।ताम्र पाषाण काल के लोग प्रमुख रूप से ग्रामीण समुदाय के थे। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति 3 प्रकार की थी –

I. हङप्पा पूर्व ताम्रपाषाण संस्कृति

II. हङप्पा सभ्यता एवं समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृति

III. उत्तर हङपा संस्कृति

पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए व्यापक उत्खनन क्षेत्रों में अहमदनगर के जोर्वे, नेवासा एवं दायमाबाद, पुणे ज़िले में सोनगांव, इनामगांव आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये सभी क्षेत्र ‘जोर्वे संस्कृति‘ के अन्तर्गत आते हैं। इस संस्कृति का समय 1,400-700 ई.पू. के क़रीब माना जाता है। वैसे तो यह सभ्यता ग्रामीण भी पर कुछ भागों जैसे 'दायमाबाद' एवं 'इनामगांव' में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी थी। 'बनासघाटी' में स्थित 'अहाड़' में सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और कई तरह की चादरें प्राप्त हुई हैं। ये सब तांबे से निर्मित उपकरण थे। 'अहाड़' अथवा 'ताम्बवली' के लोग पहले से ही धातुओं के विषय में जानकारी रखते थे। अहाड़ संस्कृति की समय सीमा 2,100 से 1,500 ई.पू. के मध्य मानी जाती है। 'गिलुन्डु', जहां पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं, 'अहाड़ संस्कृति' का केन्द्र बिन्दु माना जाता है। इस काल में लोग गेहूँ, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और ऊँट पालते थे। 'जोर्वे संस्कृति' के अन्तर्गत एक पांच कमरों वाले मकान का अवशेष मिला है। जीवन सामान्यतः ग्रामीण था। चाक निर्मित लाल और काले रंग के 'मृद्भांड' पाये गये हैं। कुछ बर्तन, जैसे 'साधारण तश्तरियां' एवं 'साधारण कटोरे' महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 'सूत एवं रेशम के धागे' तथा 'कायथा' में मिले 'मनके के हार' के आधार पर कहा जा एकता है कि 'ताम्र-पाषाण काल' में लोग कताई-बुनाई एवं सोनारी व्यवसाय से परिचित थे। इस समय शवों के संस्कार में घर के भीतर ही शवों का दफ़ना दिया जाता था।कुछ स्थानों पर जहां नियोलिथिक चरण ताम्रपाषाण में स्थानांतरित हो गया, उसे नियोलिथिक-ताम्रपाषाण कहा जाता था।

दक्षिण

भारत

में प्राप्त शवों के शीश पूर्व और पैर पश्चिम की ओर एवं महाराष्ट्र में प्राप्त शवों के शीश उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण की ओर मिले हैं। पश्चिमी भारत में लगभग सम्पूर्ण शवाधान एवं पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान का प्रचलन था। इस काल के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। राजस्थान और मालवा में प्राप्त मिट्टी निर्मित वृषभ की मूर्ति एवं 'इनाम गांव से प्राप्त 'मातृदेवी की मूर्ति' से लगता है कि लोग वृषभ एवं मातृदेवी की पूजा करते थे। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्र-पाषाण बस्तियों की अनेक शाखायें हैं। कुछ तो 'प्राक् हड़प्पायी' हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं, कुछ और हड़प्पोत्तर काल की हैं। 'प्राक् हड़प्पा कालीन संस्कृति' के अन्तर्गत राजस्थान के 'कालीबंगा' एवं हरियाणा के 'बनवाली' स्पष्टतः ताम्र-पाषाणिक अवस्था के हैं। 1,200 ई.पू. के लगभग 'ताम्र-पाषाणिक संस्कृति' का लोप हो गया। केवल ‘जोर्वे संस्कृति‘ ही 700 ई.पू. तक बची रह सकी। सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष 'ताम्र-पाषाणिक काल' में ही मिलते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्राय:द्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की।

ताम्रपाषाण काल के लक्षण

1. कृषि और पशु

- शिकार महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक था

- भोजन के लिए भेड़, भैंस, बकरी, मवेशी और सुअर जैसे जानवरों को पाला गया और मार दिया गया

- ऊंटों के अवशेष भी पाए जाते हैं। लोगों ने बीफ खाया लेकिन पोर्क खाने का कोई निशान नहीं मिला

- नवदटोली के लोग बेर और अलसी उगाते थे

- कपास का उत्पादन काली कपास की मिट्टी में होता था

- चावल की खेती के निशान भी पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि उनके भोजन में मछली और चावल शामिल थे। पूर्वी भारत ने चावल का उत्पादन किया और पश्चिमी भारत ने जौ का उत्पादन किया

- मुख फसलों की खेती जौ और गेहूं, मसूर, बाजरा, ज्वार, रागी बाजरा, हरी मटर, हरे और काले चने थे।

2. उपकरण और हथियार

- तांबा और उसके मिश्र धातुओं जैसे धातुओं का उपयोग चाकू, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, छेनी, पिन और छड़ बनाने के लिए किया जाता था

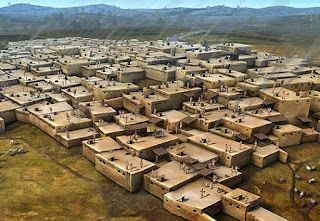

3. मकान

- हड़प्पा के ताम्रपाषाण लोगों के दौरान ईंटों का उपयोग व्यापक था लेकिन जले हुए (पके हुए) ईंटों के कोई निशान नहीं थे।

- घरों की योजना सरल थी जो आयताकार या गोलाकार था।

- मकानों की दीवारें मिट्टी से बनाई गईं और गोबर और चूने से प्लास्टर किया गया।

- मकानों में ज्यादातर एक ही कमरा होता था, लेकिन कभी-कभी बहु-कमरों वाले घर भी देखे जाते थे।

- प्रभावशाली लोगों के लिए, बस्ती के केंद्र में 5 कमरों, 4 आयताकार और 1 परिपत्र के साथ बड़े मिट्टी के घर पाए जाते हैं।

- इनामगांव में, ओवन और गोलाकार गड्ढे वाले घर पाए जाते हैं।

4. मिट्टी के बर्तनों

- मृदभांड निर्माण की प्रक्रिया इस काल में अच्छी तरह से स्थापित सिरेमिक उद्योग की ओर इशारा करती है।

- यहाँ के स्थलों से चाक पर निर्मित एवं अच्छी तरह से पके हुए, उल्टे पकाए गए और हस्तनिर्मित मृदभांडों का मिलना संकेत करता है कि इस काल में मृदभांडों के निर्माण में तकनीकी उन्नयन हो चुका था

- ताम्रपाषाण चरण के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के कुम्हारों का उपयोग किया गया था। उनके बीच ब्लैक-एंड-रेड पॉटरी काफी आम थी। गेरू रंग का बर्तनों (OCP) भी उपयोग में था।मृदभांडों पर सूर्य और मातृदेवी का अंकन उनके धार्मिक विश्वास की ओर इशारा करता है

- पशु-पक्षियों का तीरों के साथ चित्रण और मछलियों का अंकन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तत्कालीन समाज में लोग शिकार एवं मत्स्यपालन की क्रियाओं में संलग्न थे।

- पशुओं का पालन भी इस समाज में विद्यमान था। यहाँ के मृदभांडों पर मवेशी के साथ कुत्तों का चित्रण मिला है।

- मृदभांडों पर नाव की आकृतियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिक दूरी के व्यापार के लिये ये लोग नावों का उपयोग करते होंगे।

- मृदभांडों पर ज्यामितीय अलंकरणों का होना इनकी उन्नत सौंदर्यात्मक समझ की ओर इशारा करती है

- ताम्रपाषाण स्थलों से बाहर की ओर इन मृदभांडों का मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि संभवत: जोरवे संस्कृति के लोग व्यापार में संलग्न रहे होंगे।विभिन्न आकार-प्रकार के मृदभांडों का मिलना भी उनकी जीवन शैली की ओर इशारा करता है, जैसे- बड़े आकार के मृदभांडों का उपयोग अनाज संग्रहण एवं जार (पतली गर्दन वाले मृदभांड) का उपयोग संभवत: पानी संग्रहण के लिये किया जाता रहा होगा।

धार्मिक विश्वास

- ताम्रपाषाण संस्कृतियों के लोग देवी माँ और बैल की पूजा करते थे। मालवा में, बैल पंथ अहर अवधि के दौरान प्रमुख रहे हैं। अधिकांश स्थलों से बड़ी संख्या में दोनों प्राकृतिक और साथ ही शैलीगत लिंग पाए गए हैं। यथार्थवादी या प्राकृतिक लोगों ने अनुष्ठान प्रसाद के रूप में परोसा हो सकता है।

- देवी को एक मनमोहक डिज़ाइन में मालवा संस्कृति के विशाल भंडारण जार पर चित्रित किया गया है। वह दाईं ओर एक महिला और बाईं ओर एक मगरमच्छ से घिरा हुआ है, जिसके किनारे तीर्थ का प्रतिनिधित्व करता है।

- एक बर्तन पर चित्रित डिजाइन में, एक देवता को अव्यवस्थित बालों के साथ दिखाया गया है, बाद की अवधि के रुद्र को याद करते हुए।

- दैमाबाद से मिले एक जार पर एक चित्र में बाघ और मोर जैसे जानवरों और पक्षियों से घिरे एक देवता को चित्रित किया गया है।

- यह शिव पशुपति के समान है जो मोहनजोदड़ो से सील पर चित्रित पाया गया था।

- इनामगांव में पाए जाने वाले देर से जोर्वे संस्कृति से संबंधित दो मूर्तियों को प्रोटो-गणेश के रूप में पहचाना जाता है, जिन्हें एक उपक्रम में शुरू करने से पहले सफलता के लिए पूजा जाता था।

- इनामगाँव में बिना सिर के मूर्तियाँ पाई गईं, जिनकी तुलना महाभारत की देवी विसीरा से की गई है।

- खुदाई के दौरान ताम्रपाषाण स्थलों से बड़ी संख्या में अग्नि-वेध मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों के बीच अग्नि पूजा एक बहुत व्यापक घटना थी।

- ताम्रपाषाण के लोगों की मृत्यु के बाद जीवन में एक विश्वास था, जो मालवा और जोर्वे लोगों की कब्रों के साथ पाए गए बर्तन और अन्य अंतिम वस्तुओं के अस्तित्व से संकेत मिलता है।

- ताम्रपाषाण संस्कृतियों को 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व के दौरान उगाया गया था।

- उत्खनन से पता चलता है कि वर्षा में गिरावट के कारण बड़ी संख्या में कायथा, प्रभास, अहार, बालाथल, प्रकाश, और नेवासा निर्जन हो गए थे, जिससे कृषि समुदायों को टिकना मुश्किल हो गया था। चार से छह शताब्दियों के बाद उन्हें फिर से रखा गया।

शवधान संस्कृति

- लोगों ने मुर्दों और तांबे की वस्तुओं के साथ उत्तर-दक्षिण दिशा में अपने घरों के फर्श में मृतकों को दफनाया।

- नवास में, बच्चों को उनके गले में हार या तांबे के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। ये बच्चे मुख्य रूप से संपन्न परिवारों से थे।

- कायथा क्षेत्र में; शव 29 चूड़ियों और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ियों के साथ पाए गए।

- महाराष्ट्र में, मृतकों को उत्तर-दक्षिण दिशा में जबकि दक्षिण भारत में पूर्व-पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था।

तकनीक और प्रौद्योगिकी

- ताम्रपाषाण

लोग किसान थे। उन्होंने सिरेमिक

के साथ-साथ धातु

प्रौद्योगिकी में भी काफी

प्रगति की थी। वे

चित्रित मिट्टी के बर्तनों का

उपयोग करते थे, जो

अच्छी तरह से बनाया

गया था और भट्ठा

में निकाल दिया गया था।

इसे 500 और 700 ° C के बीच के

तापमान पर निकाल दिया

गया था।

- धातु के औजार ज्यादातर राजस्थान की खेतड़ी खानों से प्राप्त तांबे से बने होते थे। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ उपकरण कुल्हाड़ी, छेनी, चूड़ियाँ, बीड्स, हुक आदि थे।

- एक स्वर्ण आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाया जाता था, जो अत्यंत दुर्लभ था। प्रभास संस्कृति से एक कान का आभूषण पाया गया है।

- इनामगांव में पाए जाने वाले तांबे के चिमटे के क्रूस और जोड़े सुनारों के काम का वर्णन करते हैं। सेलेडोसियस पत्थरों के मोतियों को छिद्रित करने के लिए चालडोनी ड्रिल का उपयोग किया गया था।

- चूने को कंकर से बाहर तैयार किया गया था जो कि घरों को पेंट करने और भंडारण डिब्बे और अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता था

ताम्र संस्कृति

- 1822

में कानपुर जिले के बिठूर से

एक तांबा हार्पून की खोज की

गई थी; तब से,

भारत के विभिन्न हिस्सों

में लगभग 90 इलाकों से लगभग एक

हजार तांबे की वस्तुएं मिली

हैं।

- ज्यादातर तांबे की वस्तुओं को होर्ड्स (ढेर) में पाया गया है इसलिए उन्हें कॉपर होर्ड्स के रूप में जाना जाता है।

- सबसे

बड़ा रिजर्व मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से

पाया गया था। इसमें

तांबे की वस्तुओं के

424 टुकड़े और चांदी की

102 पतली चादरें शामिल

हैं। मुख्य वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सीलेंट, हार्पून, एंटीना तलवार, रिंग और

एन्थ्रोपोमॉर्फ

थीं।

- हापून, एंटीना तलवार और मानवजन्य उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थे

- जबकि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और महाराष्ट्र के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के सेल्ट, रिंग और अन्य वस्तुएं मिलती हैं। इन तांबे की वस्तुओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि ये आम तौर पर शुद्ध तांबे से बने होते हैं, हालांकि कुछ में बहुत ही कम मात्रा में मिश्र धातु देखी गई है। और उन्हें खुले या बंद मोल्ड्स में बनाया गया था।

- उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की खेतड़ी तांबे की खदानों और पहाड़ी क्षेत्रों को इन तांबे के होर्ड्स के लिए धातु का स्रोत माना जाता है। कॉपर होर्ड्स में हथियार, उपकरण और पूजा की वस्तुएं होती हैं।

- हार्पून और एंटीना तलवारों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया गया था जबकि विभिन्न प्रकार के सेल्ट्स और कुल्हाड़ियों को उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। बार सेल्ट्स का उपयोग खनन अयस्कों के लिए किया गया लगता है।

- मानवशास्त्र संभवतः पूजा की वस्तुएं थीं। उनका वजन कुछ किलो था और लंबाई 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई 43 सेंटीमीटर तक थी।

- ताम्रपाषाणकाल के लोग विशेषज्ञ कॉपर्समिथ्स, आइवरी कार्सर, लाइम मेकर और टेराकोटा कारीगर थे।

- अलंकृत पत्थरों और मोतियों जैसे कि अगेट, जैस्पर, शैलेडोनी और कार्नेलियन से गहने बनाए गए थे।

6. कला और शिल्प

- ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषता पहिया बनाया गया था जिसमें ज्यादातर लाल और नारंगी रंग के बर्तन थे।

- मिट्टी

के बर्तनों को रेखीय डिजाइनों में चित्रित किया

गया था, मुख्यतः काले वर्णक में

और इसे विभिन्न आकृतियों

से सजाया गया था।

- फूलों, वनस्पतियों, जानवरों और पक्षियों के डिजाइनों का उपयोग किया गया।

- ब्लैक-एंड-रेड पॉटरी पहली बार अस्तित्व में आई।

- मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के लोग चैनल-स्पाउट पॉट्स, डिश-ऑन-स्टैंड्स और कटल्स-ऑन-स्टैंड का उत्पादन करते हैं।

- लोगों को कताई और बुनाई का ज्ञान था। सन, कपास और रेशम के धागे महाराष्ट्र में साइटों से पाए जाते हैं

ताम्रपाषाण चरण का महत्व

- जलोढ़ क्षेत्र और घने जंगलों को छोड़कर पूरे देश में ताम्रपाषाण क्षेत्र का विस्तार हुआ।

- लोग ज्यादातर पहाड़ियों और नदियों के पास बसे थे।

- लोगों ने पत्थर और तांबे के माइक्रोलिथिक उपकरणों का इस्तेमाल किया।

- वे गलाने की कला जानते थे।

- उन्होंने पहली बार चित्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया। ज्यादातर सभी ने काले और लाल रंग का इस्तेमाल किया, पहिया ने बर्तन बदल दिए। इन बर्तनों का उपयोग खाना पकाने, भंडारण, पीने और खाने के लिए किया जाता था। लोटा और थाली का उपयोग देखा जाता है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें